男性育休に関する法改正によって生じる義務

こんにちは。

株式会社ベアーズの伊藤です。

皆さんは2022年10月1日から「改正育児・介護休業法」の法改正の施行によって、企業は男性従業員に対して、育休取得の促進が義務化となりました。法改正による変更点は大きく以下の二つです。

・「出生時育児休業(産後パパ育休※)」制度の設立

・育児休業制度に関して、企業から従業員への案内・取得促進の義務化

上記の内容を見て気づいた方もいると思いますが、

あくまで企業として男性も取れる育休制度を作って、従業員に対して案内・促進するだけで条件が満たされます。

「男性育休×義務化」というパワーワードが独り歩きして、男性育休の取得が義務化になったような誤った認識をされている方もいらっしゃると思いますが、”取得の義務”ではなく、”案内・促進の義務”なのです。

こういった実質的に強制力のない法改正は根本的な解決にはなるのでしょうか。

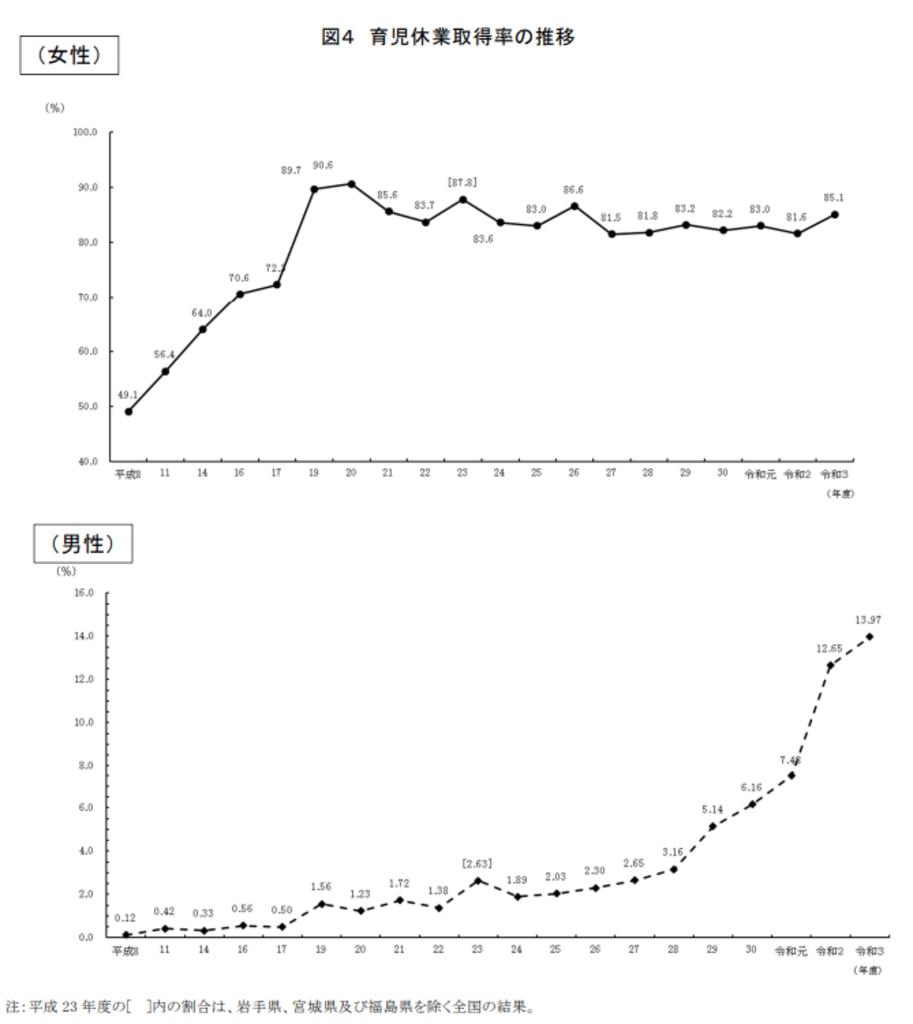

参考:厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r03.html)

2022年に厚生労働省が発表した情報によれば、女性の育児休業取得率は85.1%、男性の育児休業取得率は13.97%となっています。ここ数年で男性の育休取得率は大きく改善されていますが、依然として男女の育児休業取得率に大きな差がある状況です。

では、男性育休の取得が進まない理由は何でしょうか。

・育休取得者が少数のため取りづらい

・人事評価に影響するのではないかと不安

・仕事の内容・状況的に取得できる状態にない

私自身も二人の子供を持つ父親として、育休を取得するかという判断が必要になったタイミングがありました。結果的に育休は取得しませんでしたが、上記で言う三つ目の「仕事の内容・状況的に取得できる状態にない」という理由からでした。

予約不要・土日もシフト制で勤務する人材紹介会社にてキャリアカウンセラーとして勤務していたため、常に事業所には一定数の人数が必要でした。また、事業立ち上げから1年程度のタイミングであったため、軌道に乗るまで最少人数での事業運営が余儀なく必要でした。

こういった理由から育休を取得できない方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

また、企業側の立場としても「男性にも育休を取得させてあげたい」と考えている企業は多くあると思いますが、実際には取得させられない状況が生じてしまうこともあります。

こういった状況への解決策を持っている企業はとても少なく、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

その解決策として家事代行No.1※の株式会社ベアーズが提供する福利厚生制度「Well-being」をご紹介します。

この制度は福利厚生として企業に導入して頂き、企業がサービス利用料金の一部または全額を負担することで、サービス利用を促進し、従業員満足度の向上や生産性の向上、企業と従業員の関係性を良好に保つ役割を果たします。

掃除や料理、スーパーへの買い物など日常的にこなさなければいけないことをベアーズが対応することで、育児に専念することが出来、家事負担・ストレスの軽減につながります。

人的なリソースの問題で、男性が育児休業を取得できる環境を整えるのが難しい場合の解決策としていかがでしょうか。

是非ご検討ください!

▽▽ 詳細な資料のダウンロードは以下の画像をクリック ▽▽

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査:2021年9月期 ブランドのイメージ調査