引き上げ間近!障がい者の法定雇用率

こんにちは。

株式会社ベアーズの伊藤 圭です。

皆さんは障がい者の法定雇用率は何%かご存知ですか?

こちらでは障がい者の法定雇用に関する情報をまとめております。

また自身の人事やキャリアコンサルタントの経験から、障がい者の有効な採用手法についてもご紹介いたします。

障がい者の法定雇用とは

障がい者の雇用促進及び安定を図る目的として、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(参考:厚生労働省 - 障害者雇用促進法43条第1項)

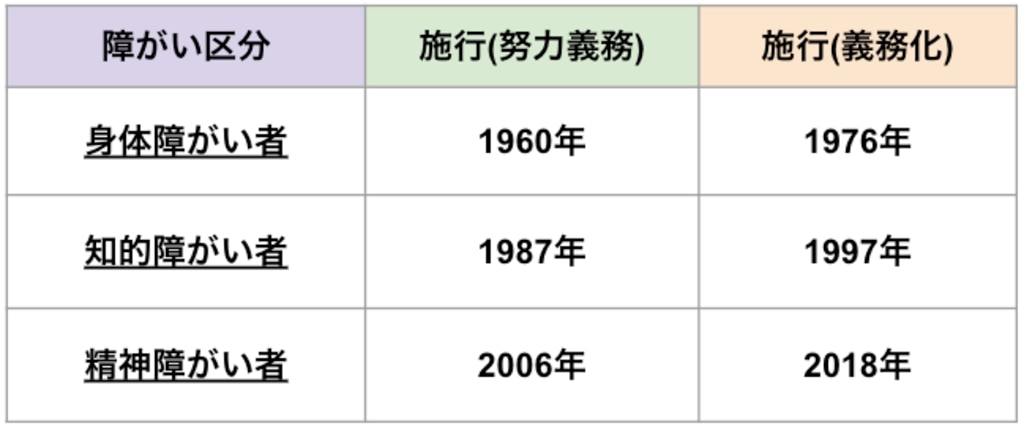

本法律は当初、戦争によって負傷し、障がいを持った軍人の就職を支援するために1960年に障がい者法定雇用率が企業に努力義務として導入され、1976年には義務化となりました。(参考:株式会社エスプールプラス - 障害者雇用の歴史の概要)

上記の背景から身体障がい者に向けた法律という根本があったことから、知的障がい者や精神障がい者が法定雇用率の算定対象となったのは以下表の通りで、遅れをとって義務化となっています。

また近年認知が拡大されているADHDなどの発達障がいも精神障がいと同じ区分として扱われています。

障がい者の法定雇用率

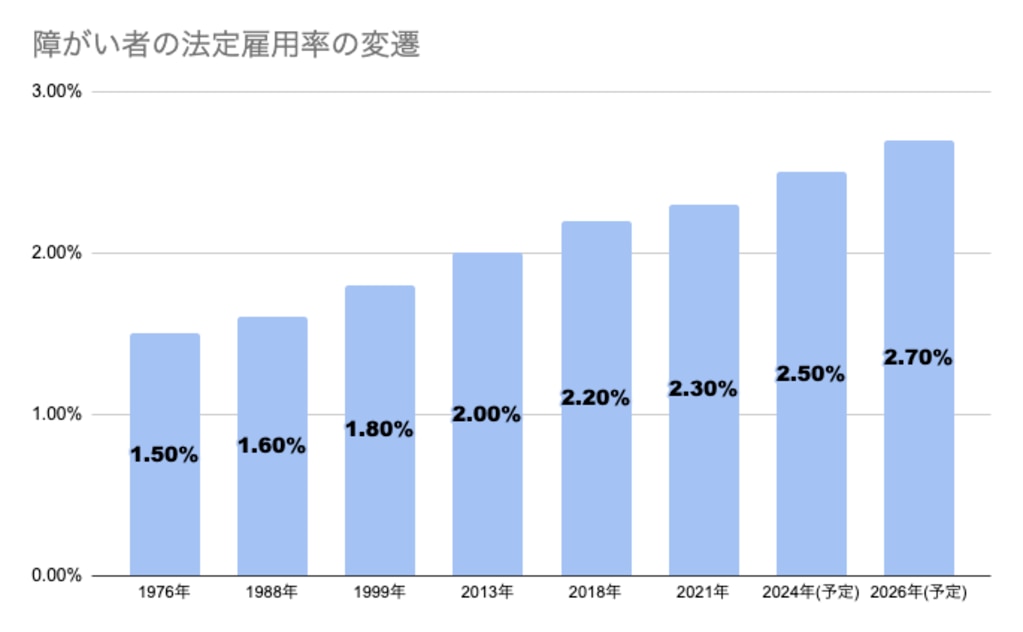

障がい者の法定雇用率は1976年に1.5%と規定された以降、年々と上昇しており、2023年3月現在の障がい者の法定雇用率は2.3%となっています。

企業に勤める従業員、およそ43.5人に1人の割合で障がい者雇用が義務化されています。(43.5人未満の企業には雇用義務は発生しません)

また、2023年1月に厚生労働省は障がい者の法定雇用率の大幅な引き上げを発表しました。(厚生労働省 - 令和5年度からの障害者雇用率の設定等について)

障がい者の法定雇用率を満たしていない場合

毎年6月1日の段階で43.5人以上(2023年3月時点の基準)の従業員が在籍している企業は障がい者の雇用に関する状況をハローワークへ報告する義務が課せられています。(障害者雇用促進法43条7項)

報告内容が規定の法定雇用率を下回っていた場合、障がい者雇用納付金(50,000円/月×不足人数分)の支払い義務と翌年から2年間の障がい者の雇入れ計画書の作成命令が発出されます。(障害者雇用促進法46条1項)

雇入れ計画実施から約1年経過した段階で中間状況の確認が入り、計画の進捗が悪い企業に対しては適正な実施をするように勧告が行われます。

雇入れ計画実施から2年経過したタイミングで改善が見られない・遅れている企業に対して企業名の公表を前提とした約9ヶ月に及ぶ特別指導が行われます。

上記を経ても勧告に対して従わない場合は、企業名が世間に公表されます。

公表されてしまうと、企業としての信頼が落ち、特に直接消費者と関わりのある企業では大きな打撃となってしまいます。

障がい者の法定雇用率の計算方法

まず何人雇用する必要があるのかを知る必要がありますが、以下計算式で求めることができます。

常用労働者数 × 法定雇用率 = 障がい者の法定雇用必要数

※常用労働者 = 1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1年を超えて雇用される見込みのある者

例 ) 常用労働者数が500人の企業の場合

500人 × 2.3% = 11.5人

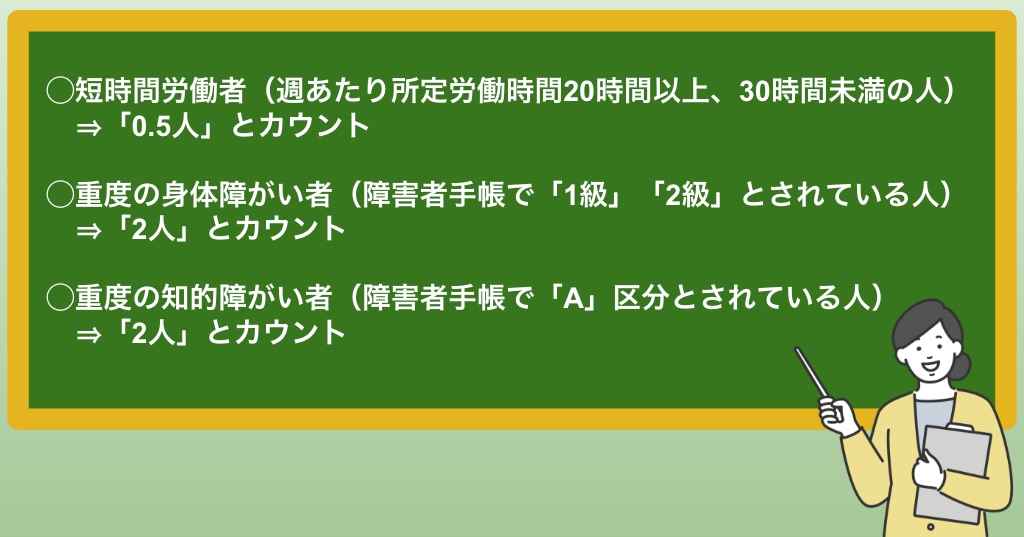

続いて雇用している障がい者のカウント方法についてです。

常用雇用で働いている障がい者を1人としてカウントしますが、雇用する側の負担等を考慮して以下のような例外も設けられています。

※上記の条件が2つ以上重なる場合はその数字を掛け合わせてカウントします。

例 ) 重度身体障がい者で、短時間労働者の場合

2人(重度身体障がい者のカウント) × 0.5人(短時間労働者のカウント) = 1人

上記の条件に従って法定雇用率を超えていれば問題ありません。

障がい者雇用に有効な方法

ここまで障がい者の法定雇用についてお伝えしてきましたが、障がい者を対象に採用活動するにあたって、どのように取り組んだら良いのでしょうか。

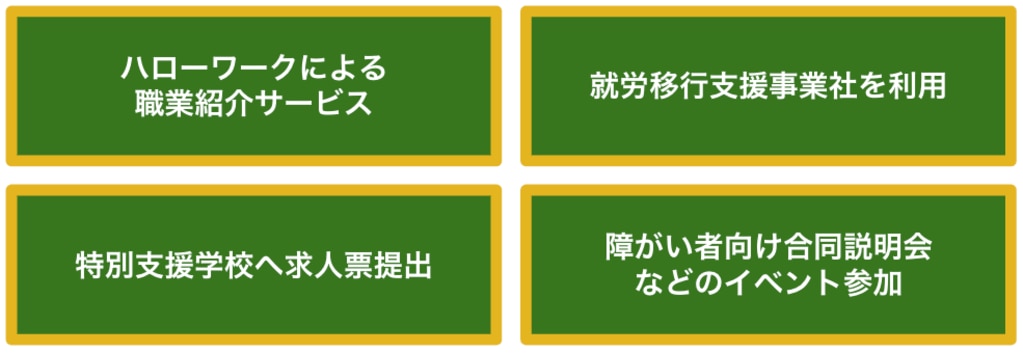

主な手法として以下四つが挙げられます。

「特別支援学校へ求人票提出」は採用獲得効率という観点ではとても有効なものであったと記憶しています。

特別支援学校に求人票を提出するのに費用はかからず、教師による進路指導によって、各々の抱える障がいに合わせて就職先の紹介をしてくれる学校もあります。

業務適正面でのマッチングを一次的に終えた状態での紹介となるため、入社に至りやすい傾向があります。

特に障がい者雇用の場合、通常採用と比較して採用・入社に至らないことが多々あります。

これは単に通常の面接ジャッジされる要素に加え、障がいがある上で雇用する側に貢献できる・してもらえるのか、というジャッジを双方が行うからだと思っています。

採用の間口を広くして、双方にとって無理のない採用・就職が行われるようにしましょう。

誰もが働きやすい世の中を作るために

障がい者の就職を国を挙げて後押ししていますが、現行の法律だけでは「障がい者雇用納付金を払いたくない」「企業名を公表されたくない」という理由から「障がい者を義務的に採用しなければならない」と考える企業も少なからず存在すると思います。

誰もが自分らしく働きやすい環境を作っていきたいものです。

ベアーズでは"誰もが自分らしく働きやすい環境"をつくるために”ウェルビーイングプラン”という法人向けの暮らし総合サービスの提供を開始しました。

ベアーズでは家事代行だけでなく、料理代行やキッズ・ベビーシッター、高齢者支援などさまざまな生活支援サービスを提供しており、家庭でやらなければいけないことの大半をベアーズが代わりに行うことが可能です。

日常生活に支援の手が入ることによって、障がい者ご自身やそのご家族、介護が必要なご家庭、小さいお子様がいらっしゃるご家庭などにとって自由な時間を創出することができます。

そのようなベアーズのサービスを利用しやすい環境を作るために、企業の福利厚生として、サービス金額の全額、または一部を企業が負担できる仕組みが”ウェルビーイングプラン”になります。

企業が”ウェルビーイングプラン”を導入することで、従業員のエンゲージメントや生産性の向上に繋がるメリットもございます。

働き方改革や従業員支援の新しい仕組みを導入したいとお考えの方はぜひご検討ください。

▽▽ 詳細な資料のダウンロードは以下の画像をクリック ▽▽