家事代行サービス

ベアーズ、「日本の暮らし方総研」を設立し「産前産後家庭の課題と自治体家事支援事業の有効性」に関する実態調査を発表

─家事支援サービス、9割が「満足」、家事支援は「ケア」と「つながり」のインフラに

ベアーズは、「日本の暮らし方総研」を設立し、このたび調査第一弾として、「産前産後家庭の課題と自治体家事支援事業の有効性」に関する実態調査を発表します。

いま、家事や育児をめぐる社会の視線が変わり始めています。ドラマ『対岸の家事』(TBS/原作『対岸の家事』講談社/朱野帰子著)や書籍『カフネ』(講談社/阿部暁子著)が共感を集めている背景には、「家事は個人の責任」から「社会で支える営み」へと価値観が変化しつつある時代の空気があります。

ベアーズでは、全国32の自治体と連携し、産前産後や育児期の家庭を主対象にした36の家事支援事業に参画し、家事支援サービスを提供していますが、こうした社会的潮流を裏づけるかたちで、ベアーズは家事支援サービスの利用者を対象とした調査を実施し、産前産後や育児期の家庭が抱える課題、家事支援サービスがいかに心と暮らしを支える存在となっているかを、データで可視化しました。

ドラマ『対岸の家事』・書籍『カフネ』の社会的共感が広がる今、データが示す「家事支援の本当の価値」とは

ドラマ『対岸の家事』や書籍『カフネ』が同時期に支持を集めている背景には、「家事やケアは個人の責任ではなく、社会で支えるべき営みである」という価値観の広がりがあると言えるでしょう。

これまで家事は、“できて当たり前”“個人の責任”と捉えられる事も多くありましたが、共働きの増加、介護や育児との両立、多様性やジェンダー平等の議論の広がりの中で、その重さや孤独、尊さに、新しい目が向けられるようになりました。

2025年本屋大賞を受賞した書籍『カフネ』は、家事代行で働く二人の主人公を軸として、家事がもたらす癒しと再生の力を丁寧に描き、多くの読者の共感を呼びました。

同様に、TBS火曜ドラマ『対岸の家事』では、専業主婦・共働き・育休パパといった“立場の異なる他者”との交差を通じて、「家事は、対岸にある誰かのことではなく、自分自身の問題だ」と気づかされる社会的なメッセージが話題を呼びました。

2024年6月21日に閣議決定された「骨太の方針2024」、2025年6月10日に閣議決定された「女性版骨太の方針2025」にも「家事支援サービス(家事代行)」が盛り込まれ、少子化や女性活躍推進に向けた具体的な打開策として、家事代行が政策レベルでも注目されており、国の家事支援広報もスタートしました。

核家族化や地域のつながりの希薄化によって、周囲から支援を得にくくなった子育て家庭の孤立に対し、自治体による家事・育児支援の取り組みも増加。

ベアーズは、2025年8月現在、全国32自治体と連携し、36の行政家事支援事業に参画しています。

このたびベアーズは、こうした支援を実際に利用した産前産後・育児期の家庭を対象に意識調査を実施しました。家事支援が心と暮らしをどう支えているのか、また制度としての有効性や改善課題を明らかにし、現代日本社会が抱える育児の孤立・メンタルヘルス悪化・少子化進行といった社会課題の解決に向けたヒントを発信いたします。

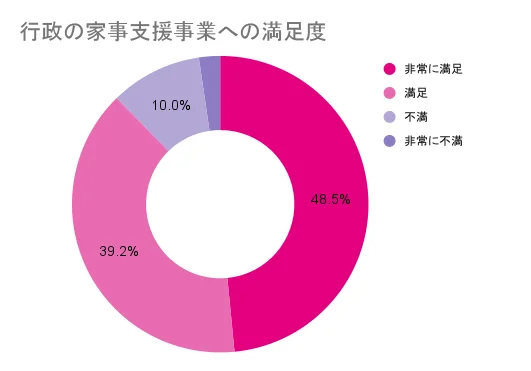

■ 家事支援サービス、9割が「満足」──心と暮らしに“余白”をつくる

ベアーズが2025年6月時点で参画する34の自治体事業における家事代行利用者調査では、「非常に満足」「満足」と答えた方が87.7%にのぼりました。

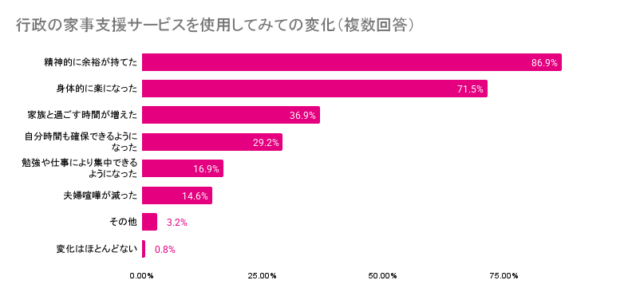

とくに「精神的に余裕が持てた」(86.9%)、「身体的に楽になった」(71.5%)という回答が目立ち、家事支援が単なる作業の代行ではなく、“暮らしの回復”をもたらしていることが浮かび上がります。

また、「家族と過ごす時間が増えた」「自分の時間ができた」という声からも、家事を分かち合うことで生まれる“時間と心のゆとり”の重要性が感じ取れます。

■ 産前産後の家庭にこそ、家事支援という“つながり”を

『カフネ』や『対岸の家事』が描くように、孤立した育児や、家庭内で声にならない葛藤を抱える人は少なくありません。産前産後は特に、ホルモンバランスの変化や睡眠不足、社会的な断絶などから、心身が不安定になりやすい時期。家事・育児・仕事の両立に悩む家庭には、「誰かの手」が必要です。

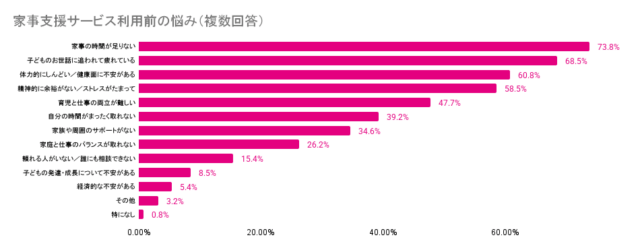

調査では、「家事の時間が足りない」73.8%、「子どものお世話に追われて疲れている」68.5%、「体力的にしんどい/健康面に不安がある」60.8%、「精神的に余裕がない」58.5%、「育児と仕事の両立が難しい」47.7%など、切実な悩みが浮かびました。

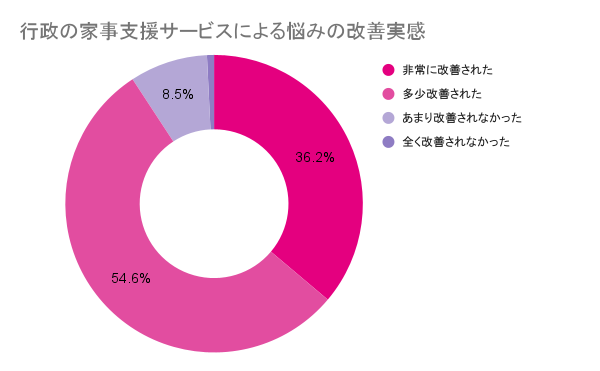

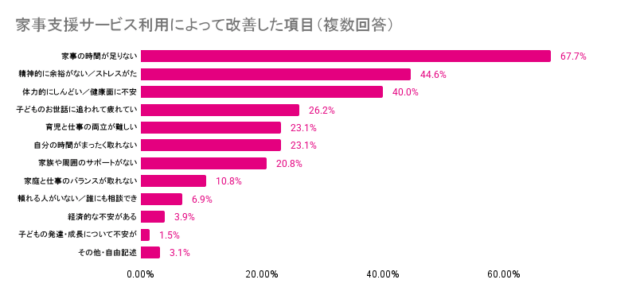

実際に制度利用後には、行政の家事支援サービスにより悩みが改善した人は90.8%にのぼり、「家事時間が改善した」67.7%、「ストレスが軽減した」44.6%といったポジティブな変化が報告されています。

これはまさに、家事支援が産後うつや育児の限界状態(虐待・ネグレクト)を未然に防ぐ“予防策”としての機能を果たしている証です。

サービスを利用した経緯(フリーライト)

「育児+家事に追われて疲れたから。こどもと向き合う時間を確保したかったから。」

「0歳の育児をしながら仕事復帰で家事にまで手が回らなそうだったから」

「新生児の子育てで料理を作るのが大変だったから」

「想像以上に出産後の体調が戻らず0歳の子育てと家事の両方をこなすことができないから」

「つわりで家事ができなかったため」

■ 制度の“使いづらさ”を超えて、暮らしに根づく支援へ

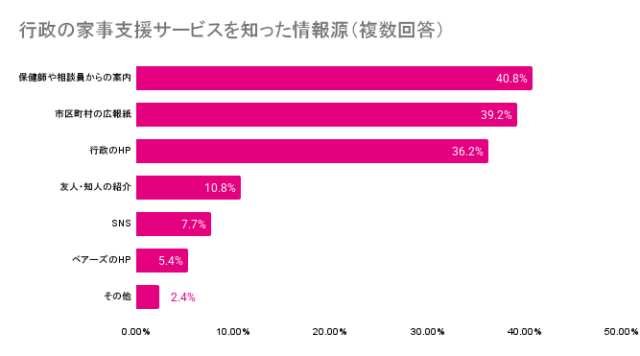

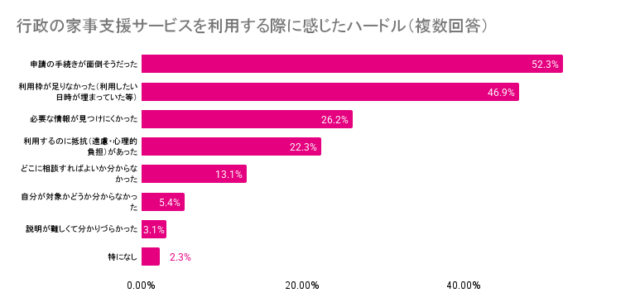

調査では、家事支援制度を知ったきっかけとして「行政の広報紙」「行政HP」「保健師の案内」が多く挙がる一方、「申請手続きが煩雑だった」(52.3%)、「情報が探しづらかった」(26.2%)といった障壁も明らかになりました。

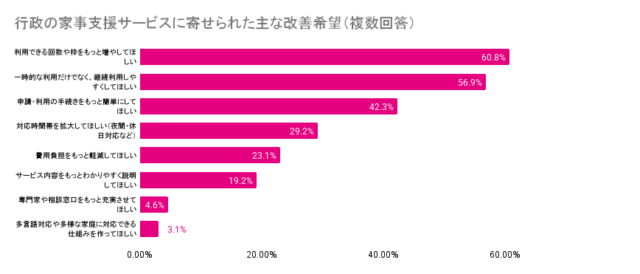

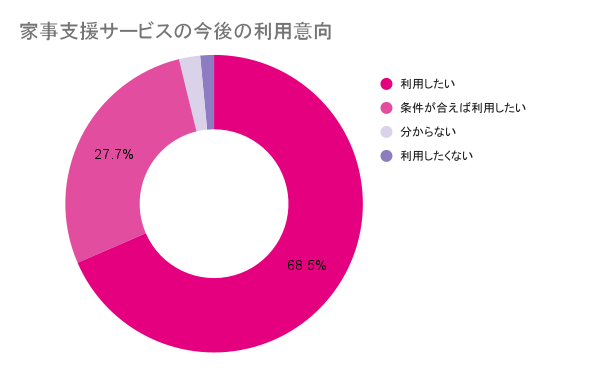

さらに利用者の多くが「利用枠の拡大」「継続利用の仕組み化」「申請手続きの簡素化」を望んでおり、96.2%が今後も家事支援サービスの利用意向があると回答しました。家事代行が“一時的なサービス”ではなく、“持続可能な暮らしのインフラ”として根づきつつあることが読み取れます。

■家事支援は、「出産支援」であり、「女性活躍支援」でもある

「骨太の方針」にも示されたように、家事代行は少子化対策や女性活躍、仕事と家庭の両立といった複合的な社会課題への解決策として注目を集めています。

本調査でも、家事支援が出産後の孤立や心身の疲弊を防ぎ、安心して子どもを産み育てる環境づくりに寄与していることが明らかになりました。共働きや核家族化が進む中で、家事はもはや“家庭内だけの責任”ではなく、“社会全体で支えるべきインフラ”へと変化しています。

家事支援によって生まれるのは、単なる「時間」ではありません。それは、心の余白であり、家族とのつながりであり、自分の人生を取り戻す“希望の一手”です。

ベアーズは今後も、質の高いサービスを安定的に提供する体制を強化し、「安心」「安全」「快適」「便利」な暮らしのサポートを通じて、「誰もが自分が思い描いた暮らしをおくることができる社会づくり」に貢献してまいります。